— Um dilema... — respondeu o padre, de novo levando a mão à cabeça, surpreendido pela viragem abrupta. — E que dilema é esse, se me permite?

— Não sei... — continuou Pedro, em dúvida, — não sei se lhe posso contar tudo. Mas é uma escolha. Tenho de fazer uma escolha, e não sei como a fazer, como agir. Imagine ter de escolher entre, digamos, esta igreja e a vida de quem a frequenta ao domingo... — tentou explicar-se Pedro de voz tremente.

O padre, ainda de mão na cabeça, um gesto que surpreendia Pedro por estar habituado a maior estoicismo por parte de homens em posições de autoridade, fixou aqueles olhos claros no rapaz. Depois, olhou à volta, certificando-se de que ninguém os ouvia, e disse:

— Pedro, não precisa de me contar tudo, está bem? Mas não sei se o entendi bem. Pode-me falar mais desse tal dilema?

— Não lhe posso contar tudo, lamento. Mas posso dizer-lhe que é uma escolha entre, por um lado, servir a nossa pátria, o Estado que cuida de todos nós, e por outro uma pessoa de bem, que se preocupa pelos outros, que nada fez de mal e não merece ser magoada.

Aquelas palavras tiveram uma saliência especial para o padre que, ouvindo o relato de Pedro, ia preparando o seu discurso. E assim se lançou em mais uma sermão:

— Pedro, como lhe posso explicar? Vivemos em tempos em que a nação está acima de tudo, em que respiramos a pátria e lutamos por ela até no Ultramar. A sua alma tem de estar alinhada com o sucesso da pátria, da nação, sempre... — recitou o padre Jerónimo, como se de um ave-maria se tratasse.

Mas o padre parecia querer dizer algo mais. Olhou mais uma vez à sua volta, respirou fundo, e continuou:

— Enfim... mas digo-lhe também que o bem e o mal não pertencem só à pátria nem ao estado. O bem e o mal estão nas nossas escolhas, e o Pedro, tal como os outros homens, tem a possibilidade de querer e fazer o bem. E mesmo que a pátria nos queira bem, o bem da pátria nem sempre corresponde ao amor, à caridade, ao cuidado pelo outro.

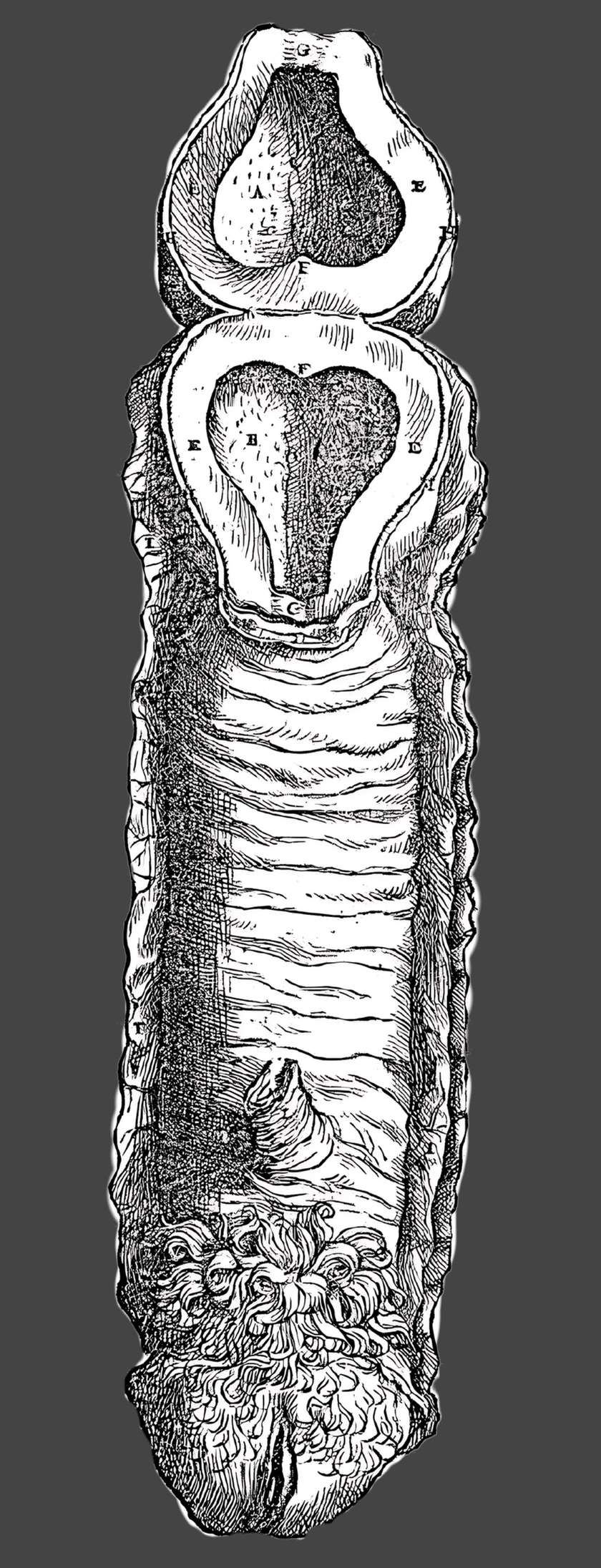

Pedro ouvia-o, cada vez mais atento, como que à espera de uma única palavra mágica que desbloqueasse e resolvesse a situação. O padre Jerónimo, pelo seu lado, não abrandava no sermão. De facto, com o passar dos anos o padre começara cada vez mais a pregar aquilo em que acreditava do fundo do seu ser – a seguir as suas intuições morais, por assim dizer – e a preocupar-se menos com o que as hierarquias eclesiásticas e terrenas esperavam dele. Interessava-lhe, acima de tudo, o bem-estar do próximo. Sentia que era essa a modesta missão que a Providência lhe inculcara. E para a cumprir inspirava-se sobretudo no Novo Testamento, que tinha para ele um valor pessoal que nenhuma doutrina da Igreja conseguia exprimir.

Continuou então:

— Segundo Mateus, Jesus manda-nos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando os Césares, por força das circunstâncias, atiram para a prisão os que desrespeitam a lei deste mundo, os castigados não têm para onde virar-se senão para a misericórdia do nosso Senhor. Em última instância – e isto, por assim dizer, fica entre nós – não são os papas, patriarcas, cardinais ou padres, nem os imperadores, reis, presidentes ou duques ungidos que regem o bem. Eles regem as almas e a terra durante o século, o tempo que resta, até que este se esgote; gerem e providenciam a humanidade contra os males que ela própria cria, criando por vezes eles mesmos esses males. Mas em última instância é o Cristo o nosso soberano; é Ele o Quebrador da Lei, a esperança dos últimos, a figura dos desfigurados. É com esse conhecimento que Paulo disse aos Coríntios que aceitaria com prazer insultos e privações, perseguições e aflições, e que seria na fraqueza que encontraria a sua força. Que não haja dúvida de que todos – reis ou escravos, colonos ou indígenas – serão iguais perante Ele quando chegar o fim dos tempos; quer no bem que fizeram, quer no mal que cometeram.

Aí o padre Jerónimo, até então pronunciando as palavras com uma confiança triunfante, interrompeu-se e calou-se. Passou mais um curto momento de silêncio enquanto o padre respirava fundo e se estabilizava. Desenhava- -se agora uma gota de suor numa das têmporas do padre, enquanto no rosto de Pedro se erguia um leve sorriso no canto da boca.

— Perdoe-me, Pedro, perdi-me um pouco, talvez — retomou o padre, apoiando-se num dos bancos. — O que quero dizer, Pedro, é que a resposta está no seu coração. Oiça a sabedoria que a sua alma possui, dir--lhe-á mais do que qualquer raciocínio meu.

O fardo que Pedro carregara até então parecia aligeirar-se. Alguma coisa nas palavras do padre lhe causara uma profunda satisfação e parecia oferecer-lhe a paz que procurava. O padre Jerónimo sempre fora mais amável do que os outros, que atormentavam os camponeses com histórias sobre o inferno e o castigo divino. Segundo o padre Jerónimo, o inferno era apenas um lugar nas cabeças dos homens, uma má disposição, um ódio ao outro que tinha de ser resguardado. Todo o ser livre e falível podia sucumbir ao inferno. O mais importante, para o padre, era procurar a redenção. Reinava outra vez o silêncio. As últimas palavras do padre pareciam ter acalmado os ânimos.

— Padre Jerónimo...— continuou Pedro, interrompendo o silêncio e tentando fechar o assunto — isso que acaba de dizer aplica-se à minha situação, à nossa nação? E o que me diria se eu escolhesse a nação não por respeito a ela, mas porque ela me poder ajudar, a mim e à minha família? Será que posso sacrificar outra vida para o meu bem?

O padre digeriu longamente as palavras antes de responder.

— Eu já disse o suficiente. O Pedro fará a escolha certa. Se tiver dúvidas entre servir um estado transiente ou o bem permanente, a sua alma saberá como responder. Lembre-se que o Reino Dele não é deste mundo, mas o que fazemos no mundo afecta o nosso futuro nesse Reino.

Esboçou-se outro sorriso nos lábios de Pedro.

— Confesso que sempre o subestimei, padre— respondeu Pedro, satisfeito. — Para lhe dizer a verdade, havia famílias na aldeia que o temiam um pouco, tinham medo de se confessar, que contasse algo à polícia, não sei. Afinal, a igreja tem tanto apoio das autoridades públicas, pelo que os medos sempre me pareceram justificados, mesmo sendo o padre uma pessoa amável e pronta a ajudar qualquer alma em necessidade.

(...continuará no próximo fascículo.)